Global Friends in MISONO

聖園女学院が実施する南山学園内連携プログラム「Global Friends」も、3年目を迎えました。

今年度も南山大学・聖園女学院それぞれの校内で国際交流プログラムを行います。

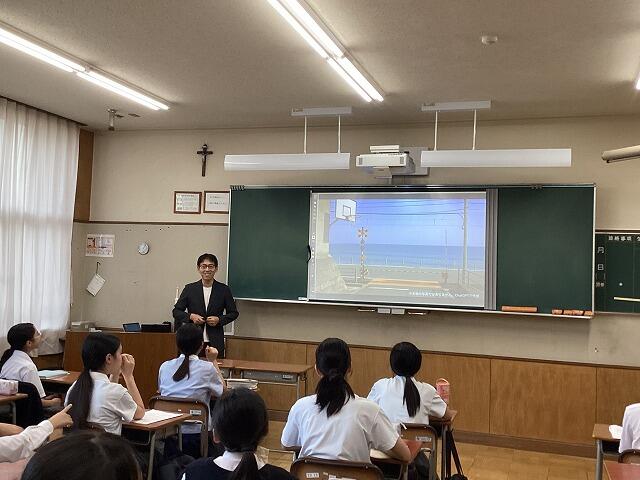

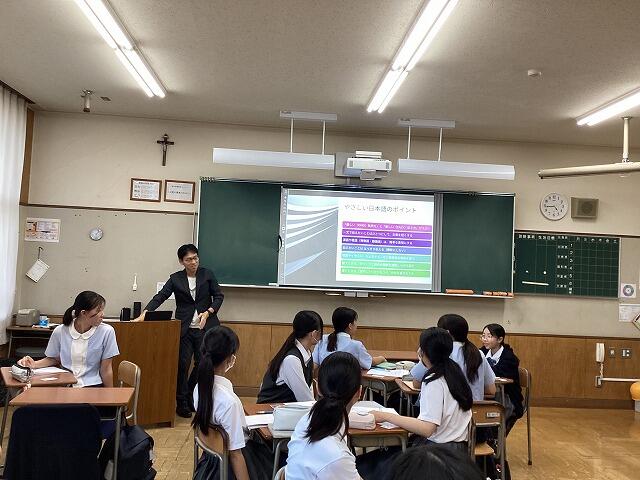

9月26日、昨年に引き続いて 南山大学 国際教養学部 北村雅則教授にお越しいただき「Global Friends in MISONO」を実施いたしました。

終礼後の教室に集まったのは、中学1年生~高校2年生まで24名。

北村教授は「訪日客にも有名な、バスケ漫画の聖地」というお題でAIが作成した画像をユーモアたっぷりにご紹介。参加者の緊張もほぐれます。

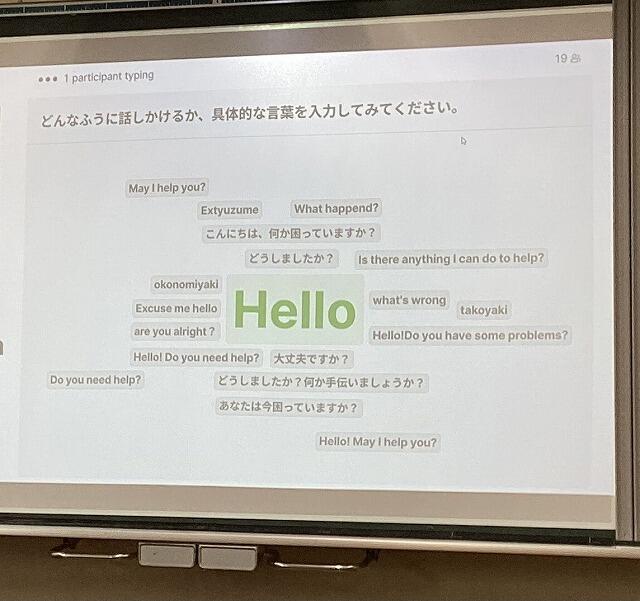

名古屋から聖園に向かう新幹線車内で、周りに座っていたのは全員海外の人だったという北村教授。「このように日本語ネイティブスピーカーではない人と出会ったとき、まずはどうやって話しかけますか?」さっそく第一の問いが示されます。

参加者がそれぞれのiPadに入力した答えが、リアルタイムで集計・表示されました。

英語で書かれた短文が目につきます。

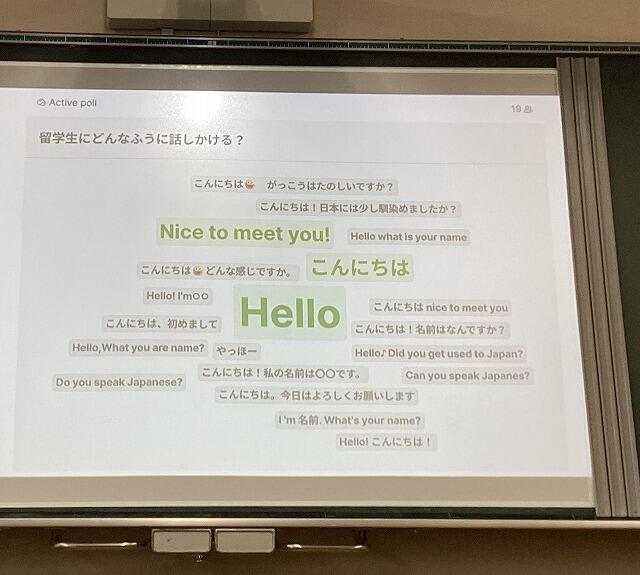

続いて「あなたが日本で留学生と出会ったら、まずどんなふうに話しかけますか?」との質問が。画面上には日本語のあいさつや自己紹介が増えていました。

北村教授は「相手は同じ『外国人』なのに、この意識の差は何だろう?というところからコミュニケーションの問題を考えていこう」と呼びかけ、「国際共通語としてたぶん通じるけれども全員というわけではないし、プレッシャーも感じる」英語と、「たぶん通じないけれども使いやすく、安心感もある」日本語という2つの言語をうまく使い分ける重要性を教えてくださいました。

参加者が大きく頷いていたのは「ネイティブスピーカーは、不自然な表現でも理解できることが強み」という点でした。「もし東海道線の藤沢駅で『私、行く、江ノ島、Go!』と話しかけられたら?」と問われた参加者は、即座に「No!小田急!!」。

正確な文法事項や豊富な語彙力もさることながら、いちばん大切なのは「目の前の相手に伝えること」。英語力は簡単に伸びるわけではないからこそ、完璧ではなくてもいいから、積極的に話してほしいと北村教授は勇気づけてくださいました。

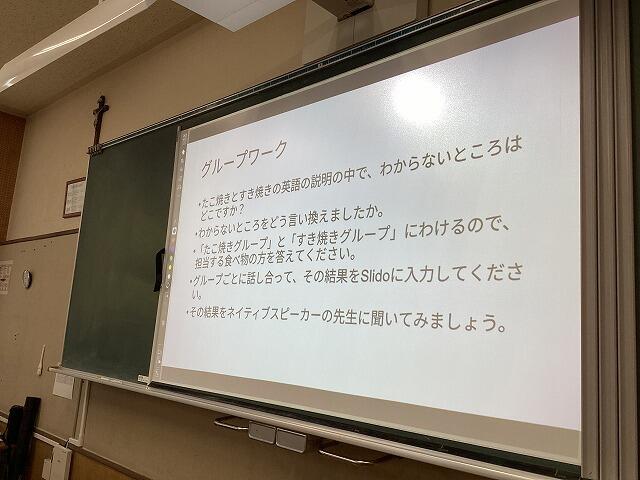

◆グループワーク①◆

後半は少人数でのグループワークに取り組みました。

参加者には事前に「たこ焼き/すき焼きを、英語/日本語でどう伝えるか」という課題が出ており、ネイティブ教員のサポートも得ながらアイディアの共有を進めていきます。

使い慣れない表現も出てくるWikipediaの料理説明文を、もっとわかりやすくするにはどうすればいいでしょうか......

今年度は、Global Friends参加者の多くが中学1年生です。

語彙力に大きな差がある下級生を、上級生がうまくリードしながら話し合いを進める姿の中にも「異文化コミュニケーション」の様子がみられました。

「失敗してもOK、思いついた単語だけでもOK」という北村教授の呼びかけのもと、参加者は役立つ表現を次々と共有していきました。

◆グループワーク②◆

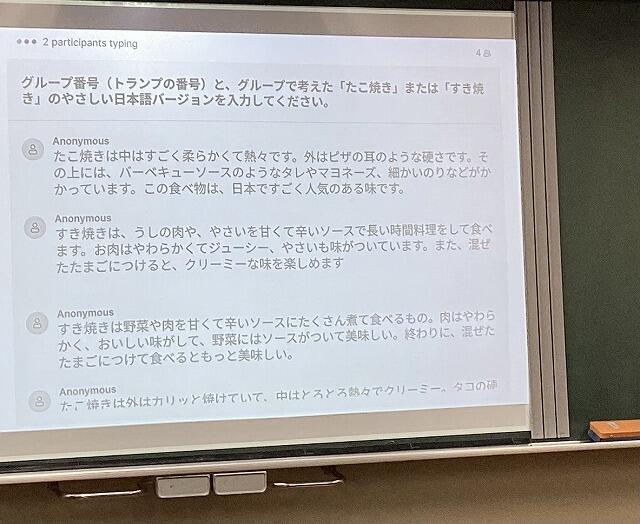

昨年に続いて、北村教授に「やさしい(易しい&優しい)日本語」について教えていただきました。中学生や高校生が日常で使っている日本語は、自覚している以上にハイレベルなものだそうです。

特に「しーんとした部屋」などオノマトペが使われた文章や、「ぐつぐつ煮込む」など特定の場面でしか使われない表現は伝わりづらいため、できる限りやさしい日本語に置き換えるとスムーズに伝わるとのことでした。

先ほどと同じグループで、たこ焼き/すき焼きの「やさしい日本語訳」に挑戦!

「すき焼きのたれはソース?」「だしの香りって?」など試行錯誤していきます。

先ほど登場した「ぐつぐつ煮る」を「よく煮る」「長い時間料理をする」などと置き換えたグループに先生から拍手!

すべての単語をそのまま訳そうとせず、動詞を変えたり「たこ焼きは、ピンポン球の『ような』形です」など、相手が具体的にイメージできる言葉にしてみるのがコツとのことでした。

◆来月はGlobal Friends in NANZAN◆

次回のプログラムは10月13日、南山大学にて行われます。

ヤンセン国際寮見学や、「やさしい日本語」を使った留学生との交流など盛りだくさん!参加者も訪問を楽しみにしています。

北村教授は最後に「コミュニケーションは人と人との関係づくり。話しかけないのはもったいない!」と仰り、「自分の英語力に不安があっても、相手は同じ人間です。わかろうとしてくれるから大丈夫です。留学生が日本語を勉強する姿をみて自分の英語学習に活かしたり、将来外国語をどのレベルまで使えるようになりたいか考えたりしてみてください」と励ましてくださいました。貴重な学びをありがとうございました!

◆生徒の感想より◆

・日本語ネイティブではない人にも伝わりやすいオノマトペや、擬態語・擬声語があったらいいのにと感じました。

・自分たちは当たり前のように日本語を喋っているけれど、海外の人から見たら難しい単語ばかりであるということが意外でした。

・観光客と留学生の違いに気づけました。私がカナダに英語や文化を学びに行ったのと同じように、留学生は日本で言葉や文化を勉強することが目的なのだから、ときには「やさしい日本語」を使うことが大切だと理解できました。

・グループワークのおかげで自分では思いつかなかったところにも注目でき、より良い文章を作れました。

・先輩が優しかったので、チームで相談したり考えたりという活動に安心して参加できました。

アクセス

アクセス Facebook

Facebook LINE

LINE Instagram

Instagram 資料請求

資料請求 お問い合わせ

お問い合わせ

資料請求

資料請求 お問い合わせ

お問い合わせ